边疆沃土育英才——延边第二中学扛起为党育人、为国育才的使命担当

这里,是梦想启航的地方,英才辈出、薪火赓续,为国家输送了一批批栋梁之才;

这里,是师者深耕的沃土,名师云集、骨干荟萃,铸就了一支“信念坚定、业务精湛、甘于奉献”的高素质专业化教师队伍;

这里,更是“立德树人”的生动实践场,党建领航、课改赋能、五育融合,以教育之力厚植家国情怀、托举民族未来。

长白山麓钟灵秀,海兰江畔育英才。在这片浸润着红色基因与民族团结进步精神的沃土上,延边第二中学如一颗璀璨的教育明珠,以矢志不渝的育人初心、深厚的文化底蕴和卓越的办学成就,成为吉林基础教育的标杆、边疆教育的一面旗帜。

党建领航:让红色基因扎根边疆校园

在延边二中的发展脉络里,鲜红的党旗始终是指引方向的“定盘星”。

延边第二中学党委始终坚持党对教育工作的全面领导,贯彻落实党组织领导的校长负责制,围绕“立德树人”根本任务,以“抓党建促校建,抓党风促校风”,充分发挥学校党委的政治核心作用和党支部的战斗堡垒作用,聚焦为党育人、为国育才初心使命,将党建工作融入学校各项工作之中,积极打造“思想领航”“堡垒加固”“细胞强健”“品牌创建”“融合共进”“清风校园”六大特色工程,让党的旗帜不仅在组织阵地扎根,更在课堂教学中彰显、在师生言行中践行。

晨光熹微至夕阳西下,延边二中的博雅大讲堂始终是“红色课堂”的前沿阵地:领导干部带头领学党的创新理论,党日活动中党员们围绕“立德树人”展开热烈研讨,微信课堂里“红色微党课”随时推送……

延边二中充分挖掘各学科德育资源和思想政治教育元素,推进“思政课程”向“课程思政”转变。课堂上,数学教师在函数教学中融入“科技报国”案例,语文教师在诗词赏析中传递“家国情怀”,每一堂课都成为“培根铸魂”的阵地。老党员管华老师从教36年,担任班主任30年,始终以优秀共产党员的标准要求自己,带病也坚持上课:“我站在讲台上,就是要让学生知道,知识里藏着信仰,学习中要有担当!”

各党支部的“品牌创建”更让组织力迸发实效。行政支部的“工匠后勤”品牌下,食堂师傅根据学生需求反馈做出美味的饭菜,保洁阿姨把走廊擦得能映出学生的笑脸;教学支部的“师徒结对”品牌,让老党员带新教师,从“备课磨课”到“班级管理”手把手教……

近年来,延边第二中学党委先后被评为“吉林省党建带团建先进单位”“延边州创先争优先进基层党组织标兵”……这些荣誉,是党建与育人深度融合的最好见证。

教学革新:打破的是课堂的“墙”,打开的是世界的“窗”

一瓶胶水,点燃了一个“科学梦”。

在延边二中的化学实验室里,老师高原给学生们带来了两瓶看似普通的胶水——502胶和医用508胶,还有几片猪皮,“试试看,哪一款更适合缝合伤口?”

“胶水还有这样的作用?”平时对化学兴趣不大的学生陈威合,第一次全神贯注地投入实验。他小心翼翼地将胶水滴在猪皮上,看着它在几秒内固化,忍不住惊叹:“这比缝针厉害多了!”

那堂课,点燃了陈威合对化学的热情。在高原的指导下,他开始深入研究医用高分子材料,不仅课堂表现突飞猛进,更在接下来的全国中学生化学竞赛中荣获省级一等奖,立志成为 “创造生命奇迹的材料科学家”。

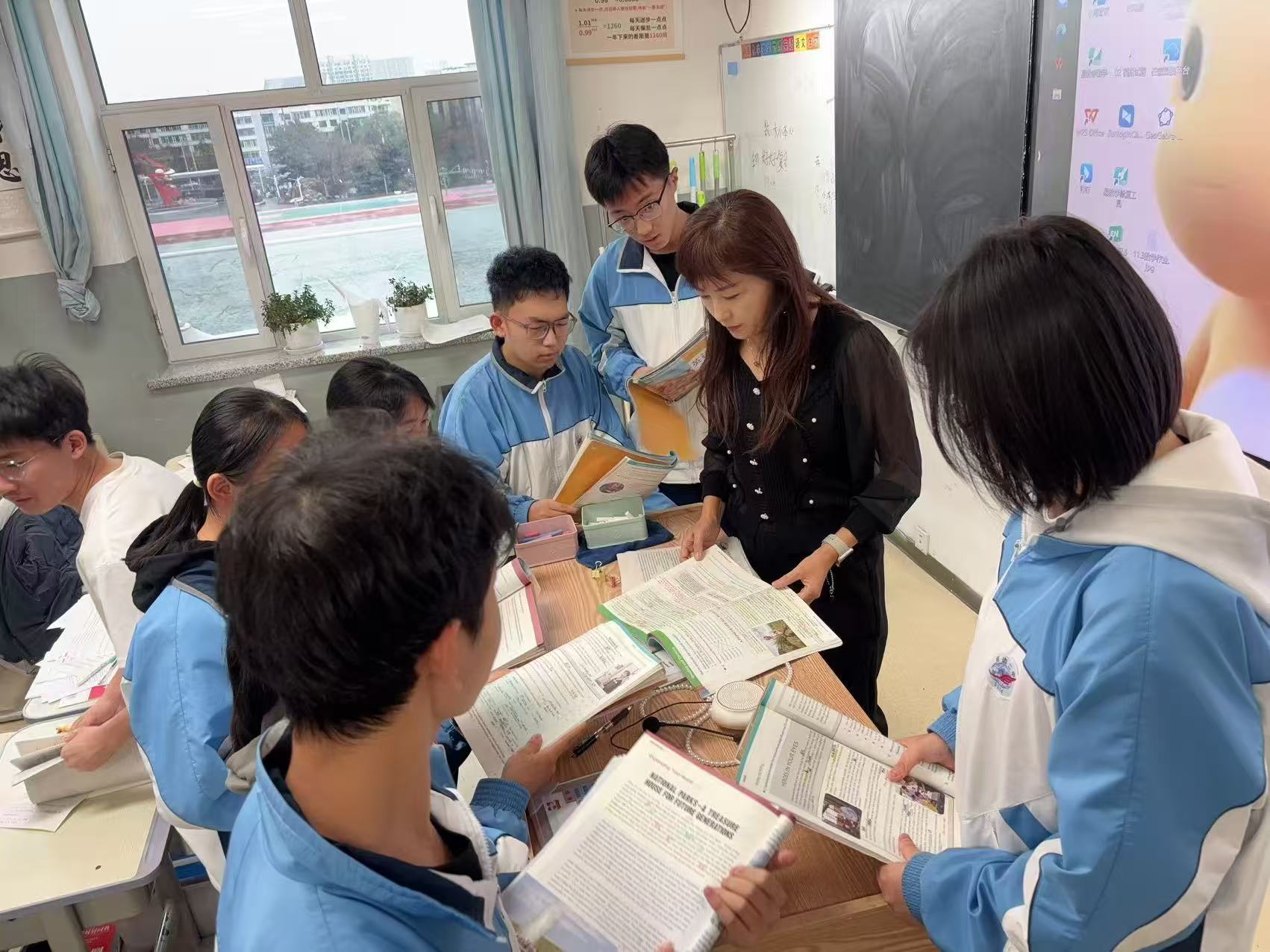

这是延边二中教学革新的缩影——把课堂从“老师讲、学生听”的“死循环”,变成了“问题牵引、实践驱动”的“活课堂”。

从1992年第一次青年教师大奖赛打破“教师单向讲授”的沉寂,到2005年“双互动主体式教学范式”让学生从“被动听”变“主动学”;从2010年“双互动四统一”实现课内外“隐性提质”,到2024年“项目筑基,三翼赋能,五维育人”完成从“知识传授”到“全面育人”的跨越——三十余载,教学范式的四次迭代,勾勒出延边二中深耕课堂、守正创新的清晰轨迹。

从“单向灌输”到“双维互动”,课堂活了——

1992年,当传统课堂还停留在“老师讲、学生听”时,延边二中以一场青年教师大奖赛为起点,鼓励教师加入互动环节,2022年升级的“素养导向,双维互动”模式,更让“师生互动、生生互动”成为常态,课堂参与度提升90%以上。如今的课堂,“问题探究、思维发散、能力迁移”层层递进,枯燥知识化作了“探索世界的钥匙”。

从“知识本位”到“五维育人”,能力强了——

2024年,最新的“项目筑基,三翼赋能,五维育人”模式将“知识建构、思维发展、能力提升、价值引领、文化浸润”融入每一堂课,通过“教学项目、教研课题、教师成长”三维联动,让教师从“教书匠”变成“研究者”。近三年,学校教师获国家、省级奖项超百人次。

从“应试刷题”到“多元课程”,视野宽了——

“国家课程打基础,校本课程拓视野,实践课程强能力”,延边二中的课程体系,打破了“唯分数论”的枷锁。在基础课程中,探究式、项目式学习成为主流,人工智能赋能教学,跨学科主题整合多学科知识,20余门选修课程涵盖人文、科学、艺体等,20多个社团蓬勃生长。课程体系的“破界”,让学生的视野无限延伸,坐在边疆的教室里既能看见“珠峰的雪”,也能触摸“大海的浪”。

从“海量作业”到“三减三增”,负担轻了——

“基础+分层+拓展”的弹性作业模式,让不同层次的学生都能“跳一跳够得着”:基础题巩固知识,能力题提升思维,实践题联系生活。建立“三级作业审核机制”,严控总量和时长;“学生成长电子档案”动态追踪核心素养,将心理健康、创新能力纳入评价,真正实现“减负增效”。

四次迭代,每一次都向着“学生的需求”俯身,见证教育理念的进阶之路,浓缩从“知识本位”走向“素养本位”、从“育分”转向“育人”的深刻变革。如今,延边二中的课堂已经从“知识的容器”升级成“思维的赛场”“能力的沃土”。

五育融合:让青春绽放无限光彩

每天上午,延边二中的操场总会变成最燃的“德育现场”:上千名学生组成的跑操队伍如长龙奔腾,踏响了“青春无畏,逐梦扬威”的口号——这不是简单的体育锻炼,而是纪律的养成、团结的淬炼和青春的宣言。

在延边二中的育人哲学里,教育从来不是简单的知识传递,而是一场滋养灵魂的生命浸润——以“五育融合”为核心理念,延边二中将德育融入校园生活的每一个细节,让“立德树人”不是抽象的目标,而是看得见、摸得着的蓬勃生长。

严管厚爱,是德育的底色。延边二中将常规管理做到极致,也做出温度:每日早中晚的常态化巡查,不仅是纪律卫生的监督,更是行为习惯的引导;每月一次的多部门联合形象检查,成为学生自律意识养成的“助推器”。更具特色的是,学校将“管理”延伸至“共育”,创新家校协同机制,家长、学校、家委会深度参与校园文化建设、学生个性化成长方案制定,凝聚家校社协同育人合力。

文化浸润,让品格自然生长。走进延边二中,主干道上的“铸牢中华民族共同体意识”宣传牌庄重醒目,教学楼走廊的主题文化墙熠熠生辉——诚信墙、感恩墙、励志墙,每一面墙都是一本“无声的教科书”。每年3月的学雷锋活动月,主题班团会、雷锋歌曲传唱、电子屏宣传,让雷锋精神融入学生血脉;每学期的“文明礼仪养成月”,礼仪讲座、情景模拟、“文明之星”评选,让学生在榜样引领中自觉规范礼仪……在这里,文化,是学生弯腰捡起纸屑,是见面时的真诚问候,是课堂上无比专注的眼神。

“有温度的活动”,镌刻青春记忆。高考前一晚的“星光通道”,是延边二中的“传统浪漫”:从操场到校门,几百盏灯连成星河,校领导、老师、家长穿着盛装,高一、高二年级学生挥舞荧光棒,为考生送上“旗开得胜”“金榜题名”的祝福,对口班级送给每位考生的“暖心大礼包”里装着满满的心意。各类运动会和每两年一届的校园文化艺术节,更是学生的“狂欢盛宴”,定格最美青春。

实践,是学子涵养责任的生动课堂。校内,学生轮流担当“校园管理员”,打扫操场、整理图书馆、进行志愿服务,在身体力行中懂得奉献。校外,学生们走进博物馆触摸家乡的“前世今生”,来到社区温暖孤寡老人,深入企业感知经济脉动……年均超95%的学生参与率,正是为了让“担当”二字深深扎根于每一位边疆学子的心田。

强师筑基:边疆教育的“火种”与“脊梁”

“周老师,这节课的互动环节,我还是怕控不住场……”一位刚入职不久的青年数学教师,每次上课前都忍不住有点紧张,怕讲得不够有吸引力,怕知识点讲不透,就拿着教案请教师傅周国华。

在助力青年教师成长的路上,周国华老师始终坚持“精雕细琢,全程陪伴”,逐字逐句为他们修改教学设计,大到整体框架的优化,小到一句过渡语的打磨,帮助他们尽快成长为教学能手、学校骨干——这是延边二中薪火相传的日常,把老教师的匠心传给年轻教师,把未来和希望传给一代又一代。

“学高为师,身正为范”,师德,是薪火相传的第一堂课。延边二中将师德师风作为教师考核的第一标准。通过师德专题讲座、签订承诺书、民主评议等方式,强化教师自律意识;对有偿补课、体罚学生等师德失范行为“零容忍”,实行“一票否决制”。每年的教师节,学校都会表彰“师德标兵”,他们中,有坚守讲台30年的老教师,有默默资助学生的中年教师,也有蓬勃生长的青年教师。

专业,是薪火相传的硬功夫。“师徒结对”机制让青年教师快速成长:师傅制定“三年成长规划”,从备课、上课到教研,全程指导,传授“看家本领”;徒弟通过“汇报课”“成长档案”,记录进步轨迹。“青年教师大奖赛”“说高考题大赛”“学科素养竞赛”“骨干教师示范课”等教研活动,为教师成长搭建了广阔平台。学校定期邀请省教育学院教研员入校指导,推广互动式、启发式、体验式教学方法;省、州两级名师工作室,成为教师交流研讨的“智囊团”,仅2024年,名师工作室就开展专题研讨12场,带动50余名教师提升教学水平。近三年,延边二中30%的青年教师成长为校级骨干。

科研,是薪火相传的新动能。延边二中鼓励教师参与课题研究,将教研成果转化为教学实践。近两年,学校立项州级课题15项、省级课题6项,内容涵盖“核心素养培育”“跨学科教学”“作业优化”等领域。党员教师带头攻关,形成“人人搞科研、个个有课题”的氛围。

数十载初心如磐,新征程步履铿锵。承载着光荣与梦想的延边二中,正以更加坚定的文化自信、更加开阔的教育视野、更加昂扬的奋进姿态,用接续书写的育人新篇,对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代之问,作出铿锵回答。

延边日报全媒体记者 葛威